Kurz gesagt: Verschimmeltes Cannabis zu konsumieren ist keine gute Idee – und kann im schlimmsten Fall sogar gefährlich werden. Denn einige Schimmelpilze auf Cannabis produzieren sogenannte Mykotoxine, also Giftstoffe, die beim Rauchen oder Verdampfen nicht zerstört werden können. Diese Gifte können die Lunge reizen, das Immunsystem schwächen oder sogar Organe wie Leber und Nieren schädigen. Deshalb gilt: Wenn eine Blüte komisch riecht, seltsam aussieht oder sich anders anfühlt als sonst, sollte man lieber vorsichtig sein und sie entsorgen. Bei medizinischem Cannabis ist das Risiko übrigens deutlich geringer, Schimmel zu treffen – denn es wird unter kontrollierten Bedingungen angebaut, getestet und verpackt. Trotzdem sollte man auch hier auf die richtige Lagerung achten, denn selbst geprüfte Blüten können bei zu hoher Feuchtigkeit oder schlechter Belüftung schimmeln.

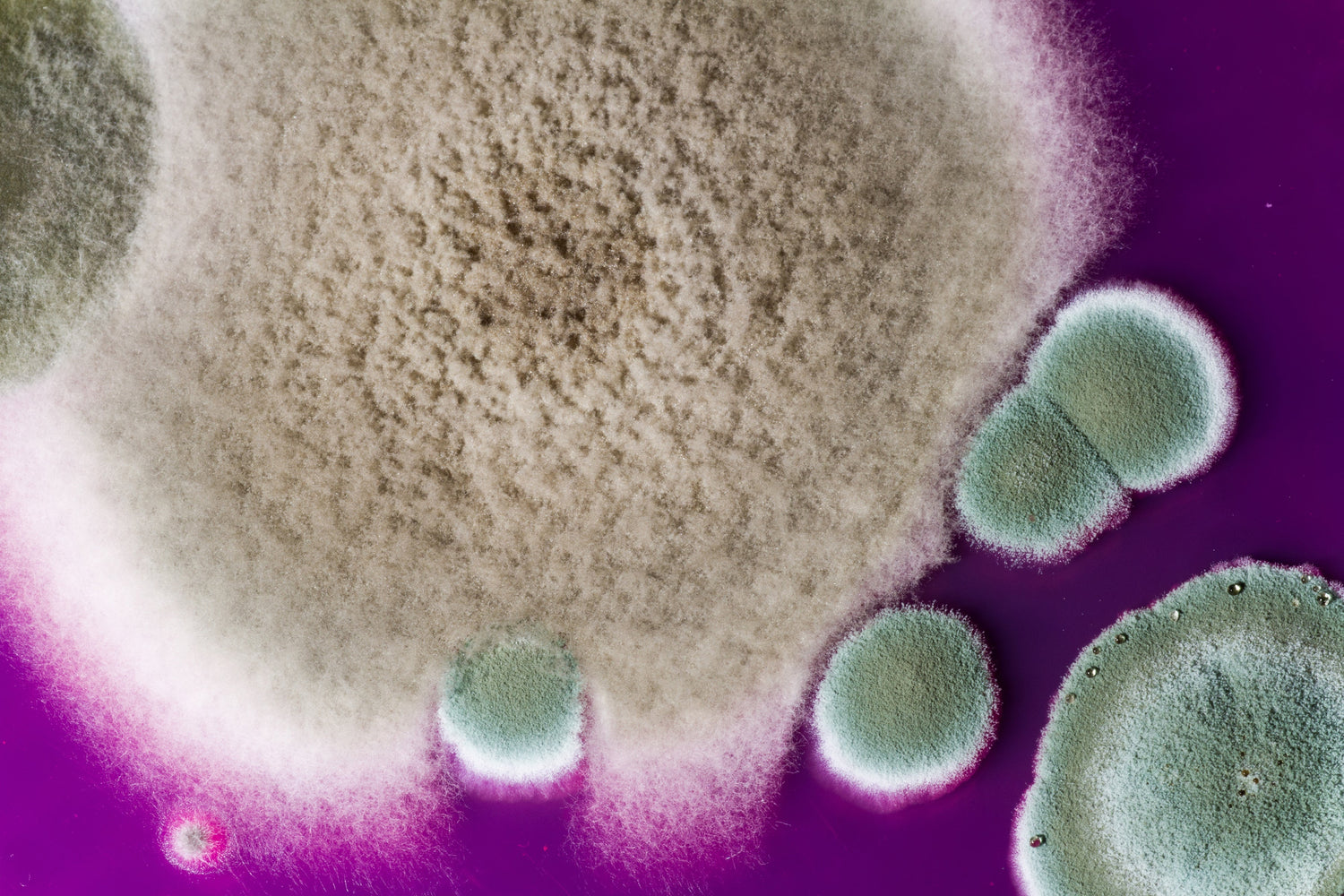

Schimmel auf Cannabis: Wenn das Mikrobiom kippt

Die Ursachen für Schimmel auf Cannabis sind so banal wie alltäglich: Feuchtigkeit, mangelnde Luftzirkulation und falsche Lagerung schaffen ideale Bedingungen für mikrobielle Invasoren. Besonders gefährdet sind Cannabisblüten, die zu feucht geerntet oder nicht ausreichend getrocknet wurden – oder schlichtweg in einer ungeeigneten Umgebung aufbewahrt werden.

Cannabis ist ein Naturprodukt. Und wie jedes Naturprodukt reagiert es empfindlich auf klimatische Schwankungen. Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 55 bis 62 Prozent gelten als ideal zur Lagerung. Alles darüber – etwa im Bad, in der Küche oder in luftdichten Plastikdosen ohne Feuchtigkeitsregulierung – ist eine Einladung für Schimmelsporen.

Der Feind im Verborgenen: Erste Anzeichen von Schimmel auf Cannabisblüten

Die ersten Anzeichen von Schimmel auf Cannabis können subtil sein – aber wer weiß, worauf er achten muss, kann sie meist früh erkennen. Hier eine präzise Übersicht der häufigsten und wichtigsten Frühwarnzeichen:

1. Ungewöhnlicher Geruch

Wer Schimmel auf Cannabis frühzeitig erkennen will, sollte der Nase vertrauen. Denn oft ist es der Geruch, der zuerst verrät, dass etwas nicht stimmt. Die typischen Aromen einer hochwertigen Blüte – harzig, zitrusartig, erdig – wirken auf einmal dumpf und wenig einladend. Stattdessen liegt ein modriger Ton in der Luft, der an feuchte Kellerräume oder vergessene Kartons erinnert. Auch eine leicht süßliche, gärende Note kann auftreten. Wer diesen Wechsel im Duft bemerkt, sollte aufmerksam werden – denn die Nase ist oft ein verlässlicher Frühwarnsensor.

2. Weißlicher oder grauer Flaum

Nicht alles, was auf einer Blüte glitzert, ist harmlos. Während Trichome wie kleine Kristalle glänzen können, wirkt Schimmel matt und leblos – ein Belag, der sich wie ein feiner, flockiger Flaum über die Oberfläche legt. Grau oder weiß gefärbt, breitet er sich oft im Inneren der Blüte aus, wo er lange unentdeckt bleiben kann. Wer die Blüte vorsichtig auseinanderzieht und genau hinsieht, entdeckt mitunter erste Spuren in den Zwischenräumen. Es lohnt sich, nicht nur den äußeren Anschein zu prüfen – sondern auch die verborgenen Schichten.

3. Veränderungen in der Textur

Auch das taktile Empfinden kann Hinweise geben. Frisches, gut getrocknetes Cannabis fühlt sich trocken, aber geschmeidig an – es lässt sich leicht brechen und zerbröselt nicht zu Staub. Wenn die Blüte jedoch seltsam feucht, klebrig oder gar „matschig“ wirkt, wenn sie sich zäh auseinanderziehen lässt oder sich dabei ein staubartiger Rückstand löst, dann ist Vorsicht geboten. Diese subtilen Veränderungen in der Textur sind oft frühe Anzeichen dafür, dass das biologische Gleichgewicht gekippt ist.

4. Farbveränderungen

Manchmal sind es kleine Flecken, die verräterisch sind – graue, bräunliche, gelbliche oder gar rötliche Stellen, die nicht zur natürlichen Farbpalette der Blüte gehören. Besonders tückisch ist der sogenannte Grauschimmel, Botrytis cinerea, der sich von innen nach außen frisst und die Blüte langsam verfärbt. Diese Verfärbungen sind oft schwer zu erkennen, weil sie sich mit natürlichen Farbunterschieden überlagern. Doch wer genau hinsieht, erkennt die feinen Nuancen – und tut gut daran, ihnen Beachtung zu schenken.

5. Leichtes Kitzeln im Hals beim Konsum

Und schließlich verrät manchmal auch der Körper, dass etwas nicht stimmt. Wer beim Verdampfen plötzlich ein ungewohntes Kitzeln im Hals verspürt, wer häufiger als sonst husten muss oder ein irritierendes Gefühl in der Lunge wahrnimmt, sollte aufmerksam werden. Natürlich sind solche Reaktionen nicht automatisch ein Beweis für Schimmel – aber in Kombination mit veränderten Geruchseindrücken, optischen Auffälligkeiten oder einer veränderten Textur sollte man sie ernst nehmen. Denn in der Summe sind es oft die kleinen Zeichen, die ein großes Problem ankündigen.

Zwischen Sporen und Spätfolgen: Was sind die Risiken von verschimmeltem Cannabis?

Schimmel auf Cannabis ist nicht nur ein optisches oder olfaktorisches Problem – es kann handfeste gesundheitliche Risiken bergen. Die Forschung zeigt: Besonders kritisch sind bestimmte Schimmelpilzgattungen wie Aspergillus, Penicillium, Fusarium und Mucor, die auf kontaminierten Blüten nachgewiesen wurden. Sie alle produzieren Sporen, die beim Rauchen, Verdampfen oder Verarbeiten eingeatmet oder aufgenommen werden können.

Vor allem für immungeschwächte Personen, wie etwa Krebspatient:innen oder Menschen mit HIV, stellen diese Sporen eine ernste Gefahr dar. Bei ihnen können sie schwerwiegende invasive Infektionen auslösen – darunter Lungenentzündungen, systemische Mykosen oder allergische Reaktionen. Aber auch bei gesunden Konsument:innen ist das Risiko nicht zu unterschätzen: Einige der identifizierten Pilze, insbesondere Aspergillus flavus und Penicillium citrinum, produzieren Mykotoxine wie Aflatoxin B1 oder Citrinin – beides krebserregende oder nierenschädigende Substanzen, die sogar beim Erhitzen nicht vollständig zerstört werden.

Wer regelmäßig unsachgemäß gelagertes oder unkontrolliertes Cannabis konsumiert, kann sich also unbewusst einer chronischen Belastung aussetzen – mit potenziellen Langzeitfolgen für Atemwege, Leber oder Nieren.

Lagerung: Die stille Kunst der Prävention

Die gute Nachricht: Schimmel lässt sich mit ein wenig Wissen und Umsicht vermeiden. Entscheidend ist die richtige Lagerung. Ideal sind dunkle, trockene Orte mit stabilen Temperaturen – etwa ein Küchenschrank fernab von Herd und Spüle.

Statt in Plastiktüten oder einfachen Schraubgläsern sollte man Cannabis in speziellen Behältern mit Feuchtigkeitsregulatoren (wie z. B. Boveda-Packs) aufbewahren. Glas ist besser als Plastik, luftdicht ist gut – aber nur, wenn der Feuchtigkeitswert reguliert wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ein einfaches Hygrometer verwenden, um die Luftfeuchtigkeit im Behältnis zu überwachen.

Unser Tipp: Alles zur perfekten Aufbewahrung von Cannabisblüten findest du in unserem Artikel zum Thema "Cannabis richtig lagern".

Kann man verschimmeltes Cannabis noch retten?

Was tun, wenn man doch mal eine betroffene Cannabisblüte entdeckt? Die ernüchternde Antwort: Wegwerfen. Auch wenn es wehtut – schimmeliges Cannabis ist nicht sicher zu retten. Die Vorstellung, die befallene Stelle einfach abzuzupfen oder durch Erhitzen „unschädlich“ zu machen, ist gefährlich naiv. Mykotoxine sind hitzestabil – das bedeutet: Sie überleben den Vaporizer, das Feuerzeug, den Backofen.

Nur professionelle Labore könnten mit komplexen Reinigungsverfahren noch etwas ausrichten – für den privaten Gebrauch schlicht unrealistisch.

Medizinisches Cannabis: Die sauberere Lösung

Es ist eine Frage, die selten gestellt wird – und doch sollte sie im Zentrum jeder Debatte über die Sicherheit von Cannabisprodukten stehen: Was unterscheidet medizinisches Cannabis eigentlich von dem, was aus dem privaten Cannabis-Anbau stammt oder auf dem Schwarzmarkt kursiert? Die Antwort ist ernüchternd einfach und gleichzeitig grundlegend: Kontrolle.

Cannabis-Pflanzen sind nicht gleich Cannabis-Pflanzen

Medizinisches Cannabis, das in Deutschland über Apotheken erhältlich ist, wird nicht als Pflanze, sondern als Arzneimittel betrachtet. Und wie jedes Arzneimittel unterliegt es einem strengen Regime: Die medizinischen Cannabisblüten werden unter kontrollierten klimatischen Bedingungen kultiviert, nach standardisierten Verfahren getrocknet und verarbeitet – und schließlich auf eine Vielzahl potenzieller Verunreinigungen geprüft. Dazu zählen auch mikrobiologische Belastungen wie Schimmelsporen, Hefen oder Bakterien, die im Rahmen pharmakologischer Qualitätsanalysen nachgewiesen oder ausgeschlossen werden müssen.

Um diese mikrobielle Belastung zuverlässig zu eliminieren, wird ein Großteil des medizinischen Cannabis zusätzlich einer Bestrahlung unterzogen – ein in der Arzneimittelproduktion übliches Verfahren, das die mikrobiologische Sicherheit weiter erhöht. Erst wenn alle Grenzwerte eingehalten sind und die Qualität den Anforderungen entspricht, darf die Blüte in Umlauf gebracht werden.

Auf dem Schwarzmarkt hingegen regiert der Zufall. Niemand weiß, wie und wo die Blüte geerntet, getrocknet, transportiert oder gelagert wurde. Niemand kennt die Herkunft der Cannabis-Pflanzen, geschweige denn die Bedingungen, unter denen sie angebaut wurden. Auch der Einsatz von Pestiziden oder Düngemitteln bleibt im Dunkeln – und niemand kann garantieren, dass das Marihuana nicht längst von Schimmel durchzogen ist, bevor es überhaupt in die Hände der Konsument:innen gelangt.

So belegt eine Studie aus 2023, dass illegal produziertes oder nicht reguliertes Cannabis deutlich häufiger belastet ist. In einer Erhebung wiesen rund ein Drittel der Schwarzmarktproben erhöhte Werte des nierenschädigenden Ochratoxin A auf. In einer weiteren Untersuchung mit über 9.000 Proben aus legalem Anbau in Kalifornien wurde hingegen kein einziger Fall von OTA-Kontamination festgestellt.

Was der heimische Cannabis-Anbau nicht leisten kann

Auch beim privaten Cannabis-Anbau, der in Deutschland seit der Teillegalisierung unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, bleibt die Lage ambivalent. Zwar erlaubt das neue Gesetz vielen Menschen, ihre eigenen Cannabispflanzen zu kultivieren – doch der Unterschied zur pharmazeutischen Produktion ist erheblich. Was in professionellen Anlagen unter exakt kontrollierter Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Hygiene reift, wird zu Hause oft mit einfachen Mitteln verarbeitet. Die Trocknung – ein kritischer Moment im gesamten Cannabis-Anbau – erfolgt nicht selten im Keller, im Schrank oder in improvisierten Zelten. Schimmel kann hier nicht durch Nachlässigkeit entstehen, sondern auch durch Unwissenheit, fehlende Ausrüstung – oder schlicht durch Pech.

Sicherheit durch Sorgfalt

Selbst nach der Abgabe zeigt sich der Unterschied. Während medizinisches Cannabis in luftdicht verschlossenen, UV-Licht-geschützten Behältern ausgeliefert wird – häufig ergänzt durch Feuchtigkeitsregulatoren – landet die Schwarzmarktware oft in einfachen Plastiktüten oder Behältern, die weder die Luftfeuchtigkeit stabil halten noch die Blüte vor Licht und Temperaturschwankungen schützen.

Der Schimmelpilz ist kein Gegner, den man mit bloßem Auge zuverlässig erkennt. Er wächst im Verborgenen – und genau dort liegt der Vorteil medizinischer Qualität: Sie hat das Verborgene im Blick. Mit Mikroskopen, Messgeräten und mikrobiologischen Grenzwerten. Der Unterschied liegt also nicht nur in der Pflanze. Sondern in der Sorgfalt, mit der sie behandelt wurde.

Aktuelle Studienlage: Welche Schimmelarten und Pilzgifte finden sich auf Cannabis?

Cannabisblüten sind nicht nur für Konsument:innen und Patient:innen interessant, sondern leider auch für Pilze. Besonders betroffen sind dabei die harzigen Blütenstände – genau die Pflanzenteile, die am häufigsten konsumiert werden. Wie bereits erwähnt, identifiziert eine aktuelle Studie vier Hauptgruppen von Schimmelpilzen, die immer wieder auf Cannabis und Hanf gefunden werden: Aspergillus, Penicillium, Fusarium und Mucor.

Aspergillus: Giftige Klassiker mit Gefahrenpotenzial

Aspergillus spp. gehören zu den bekanntesten problematischen Pilzen. Sie können sogenannte Aflatoxine und Ochratoxin A produzieren – beides extrem giftige Substanzen, die in der Landwirtschaft schon lange als Gefahr für die Lebensmittelsicherheit gelten. Aflatoxine zählen zu den stärksten natürlich vorkommenden krebserregenden Stoffen, Ochratoxin A kann die Nieren schädigen. Besonders heikel: Diese Toxine können auch dann noch aktiv sein, wenn der Pilz selbst durch Hitze beim Rauchen oder Verdampfen bereits abgetötet wurde.

Penicillium: Vom Antibiotika-Lieferant zum Problemstoff

Penicillium spp. sind zwar aus der Herstellung von Antibiotika bekannt, können in anderen Formen jedoch giftige Stoffe wie Citrinin, Patulin und ebenfalls Ochratoxin A bilden. Einige dieser Gifte greifen Leber, Nieren oder das Immunsystem an. Sie werden in der Regel unter feuchten Lagerbedingungen gebildet – also genau dort, wo falsch gelagertes Cannabis zum Problem wird.

Fusarium: Landwirtschaftliches Problem auch im Cannabisbereich

Fusarium spp. sind besonders gefürchtet in der Landwirtschaft – und auch bei Cannabis nicht zu unterschätzen. Sie produzieren Trichothecene wie DON (Deoxynivalenol, auch „Vomitoxin“) sowie Zearalenon, ein Mykotoxin mit hormonähnlicher Wirkung, das vor allem das Fortpflanzungssystem beeinflussen kann. DON ist bekannt dafür, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auszulösen – Symptome, die ironischerweise dem sogenannten „Cannabis-Hyperemesis-Syndrom“ ähneln, dessen Ursache bisher unklar ist.

Mucor: Gefahr für immungeschwächte Menschen

Mucor spp., eine Gruppe von Schimmelpilzen aus der Ordnung der Mucorales, gelten als besonders gefährlich für immungeschwächte Menschen. Sie können zu lebensbedrohlichen Infektionen der Lunge oder Haut führen – eine Erkrankung, die unter dem Begriff Mukormykose bekannt ist.

Kombinationseffekte: Wenn Schimmelarten zusammen auftreten

Die Studie betont auch, dass nicht alle dieser Pilze auf jeder Pflanze vorkommen – aber dass unter den richtigen (oder vielmehr: falschen) Bedingungen nahezu jede Cannabisblüte kontaminiert sein kann. Besonders riskant sei es, wenn mehrere Arten gemeinsam auftreten, weil sich ihre Wirkungen potenzieren können.

Kurz gesagt: Cannabis ist ein Naturprodukt mit einem eigenen Mikrobiom – und darunter können sich auch ungebetene Gäste befinden, die man weder riecht noch sieht, die aber dennoch wirken. Umso wichtiger ist es, sich nicht nur mit der Cannabis-Wirkung zu beschäftigen, sondern auch mit der möglicherweise unsichtbaren Gefahr durch Pilze und ihre Gifte.

Medizinisches Cannabis ist sicherer

Ein zentraler Befund der Studie betrifft die Unterschiede zwischen medizinischem Cannabis und nicht regulierten Produkten – etwa vom Schwarzmarkt oder aus dem Eigenanbau. Die Datenlage ist eindeutig: Legal produziertes, medizinisches Cannabis ist deutlich seltener von Schimmelbefall betroffen – und wenn doch, dann meist nur in sehr geringen Konzentrationen, die innerhalb regulatorischer Grenzwerte liegen.

Schutz besonders vulnerabler Gruppen

Allerdings warnt die Studie auch vor einem Trugschluss: Medizinisches Cannabis ist nicht automatisch steril. Unsachgemäße Lagerung – etwa in feuchten Behältern oder bei schlechter Belüftung – kann auch hier zu Schimmelbildung führen. Der entscheidende Unterschied liegt also nicht in der Pflanze selbst, sondern im System, das für Sicherheit sorgt: von der kontrollierten Produktion über die Labortests bis hin zur gesetzlich vorgeschriebenen Verpackung und Lagerung.

Gerade für immungeschwächte Patient:innen – etwa bei Krebs, HIV, Autoimmunerkrankungen oder nach Organtransplantationen – ist dieser Unterschied entscheidend. Die Studie verweist auf dokumentierte Fälle, in denen lebensbedrohliche Lungeninfektionen nach dem Konsum von nicht geprüften, kontaminierten Blüten auftraten – meist durch das Rauchen von Schwarzmarktware.

Fazit: Medizinisches Cannabis ist zwar kein absoluter Schutz vor Pilzen und Mykotoxinen – aber es ist derzeit die sicherste verfügbare Option. Nur dort, wo regelmäßig geprüft wird, können Risiken auch tatsächlich erkannt und verhindert werden. Was nicht kontrolliert wird, bleibt eine potenzielle Gefahr – für Konsument:innen ebenso wie für das medizinische System.

Zwischen Naturprodukt und medizinischer Verantwortung

Cannabis ist ein empfindliches Naturprodukt – und gerade deshalb braucht es eine achtsame Behandlung. Denn wo Harze, Trichome und Terpene gedeihen, fühlen sich unter bestimmten Bedingungen auch Schimmelpilze wohl. Die Forschung zeigt: Kontaminierte Blüten können gesundheitsgefährdende Mykotoxine wie Aflatoxin oder Ochratoxin A enthalten – selbst dann noch, wenn der Pilz beim Erhitzen abgetötet wurde.

Wer sich schützen will, setzt auf medizinisches Cannabis aus kontrolliertem Anbau. Hier sorgen strenge Standards, Laboranalysen und sichere Verpackung dafür, dass das Risiko einer Belastung auf ein Minimum reduziert wird. Doch Sicherheit endet nicht beim Apothekenstempel: Auch zu Hause braucht es Wissen, Sorgfalt – und eben jene achtsame Behandlung, die ein Naturprodukt verdient.

Ob Patient:in oder Genusskonsument:in – wer Cannabis nutzt, trägt Verantwortung. Für sich selbst, für die eigene Gesundheit und für die Qualität des Produkts. Denn nur wer genau hinschaut, erkennt den Unterschied zwischen Blüte und Belastung.

FAQ

Cannabis-Schimmel erkennen – wie geht das ganz leicht?

Der beste Weg, um Schimmel auf Cannabis-Blüten zu erkennen: Nutze deine Sinne. Schimmel auf Cannabis verrät sich meist zuerst durch einen modrigen, muffigen Geruch, der statt harzig-frisch plötzlich an feuchte Keller erinnert. Optisch zeigt sich oft ein grau-weißer Flaum, der sich wie Staub über die Blüte legt oder im Inneren versteckt ist und erst beim Aufbrechen der Blüte sichtbar wird. Auch die Textur kann sich verändern: Ist die Blüte matschig, klamm oder löst sich beim Auseinanderziehen staubig auf, ist Vorsicht geboten. Farbveränderungen – etwa graue, gelbliche oder rötliche Stellen – sind ebenfalls ein Alarmsignal. Und wenn beim Rauchen oder Verdampfen plötzlich der Hals kratzt oder ein seltsames Hustenreizgefühl aufkommt, heißt es: genau hinschauen. Schimmel kündigt sich selten mit einem einzigen Zeichen an – aber wer schaut, riecht und fühlt, erkennt ihn früh.

Was soll ich tun, wenn ich Schimmel auf meinen Cannabisblüten entdeckt habe?

Verschimmelte Cannabisblüten solltest du auf keinen Fall konsumieren. Schimmelpilze können gesundheitsgefährdende Sporen und Mykotoxine bilden, die selbst durch Erhitzen beim Rauchen oder Verdampfen nicht vollständig zerstört werden. Besonders für Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann das gefährlich werden. Entsorge betroffene Blüten konsequent – auch wenn es schwerfällt.

Bei welcher Luftfeuchtigkeit schimmelt Cannabis?

Cannabis beginnt zu schimmeln, wenn die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 65–70 % liegt – besonders in Kombination mit Wärme und schlechter Luftzirkulation. Ideal für die Lagerung ist eine Luftfeuchtigkeit von 55–62 %, da sie die Blüten frisch hält, ohne Schimmelbildung zu begünstigen. Wichtig: Auch kurzzeitige Feuchtigkeitsspitzen, etwa durch falsches Trocknen oder schlecht schließende Behälter, können ausreichen, um Schimmel zu fördern. Daher gilt: kühl, trocken, dunkel und gut belüftet lagern – und regelmäßig kontrollieren.

Sind manche Cannabis-Sorten anfälliger für Schimmelbefall als andere?

Manche Cannabis-Sorten sind deutlich anfälliger für Schimmelbefall als andere. Das liegt vor allem an ihrer genetischen Struktur: Sorten mit besonders dichten Blüten, vielen kleinen Blättern (Infloreszenzblättern) und einer feuchten Mikroklimazone im Inneren der Blüte bieten ideale Bedingungen für Schimmelpilze. Sorten wie Powdered Donuts oder Watermelon Kush weisen häufiger hohe Schimmelwerte auf, während locker aufgebaute Sorten wie Jack Herer oder Death Bubba weniger betroffen sind. Die Daten stammen aus einer groß angelegten Studie, in der über 2.000 kommerziell angebaute Cannabispflanzen in einem medizinisch lizenzierten Gewächshaus untersucht wurden. Auch unter kontrollierten Bedingungen spielt die genetische Veranlagung also eine Rolle. Entscheidend ist aber, dass medizinische Produkte zusätzlich strengen Hygienekontrollen und Testverfahren unterliegen – wodurch selbst anfällige Sorten in der Regel sicher konsumierbar bleiben.